In der Renaissance waren sie Ausdruck von Macht, jetzt erleben Halskrausen ein Comeback und verdrehen als zierliche Version die Köpfe.

Marabufedern oder Leder? Oder doch lieber klassische Spitze? Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden (inspiriert von Valentino, Dior oder Chanel): Der zierliche Hals der Modefans reckt und streckt sich diesen Herbst nach einer Halskrause. Wirklich, eine Halskrause? Aber ja! Die raschelnde, plissierte Blütenkrone ist ein radikaler Bruch mit der lässigen Attitüde der vergangenen Saisons. Wie bei den Frauen des Karen-Volkes aus Myanmar, die spiralförmige Messingringe um den Hals tragen, geht es in dieser Saison darum, mit hoch erhobenem Kopf und stolzem Blick durch die Welt zu gehen. Die Halskrause, ein königliches Accessoire, wenn es denn je eines gab, verkörpert die Attribute des Adels: Grösse und Dekadenz. Es ist eine bewegte Geschichte, die man mit ihr unter dem Kinn zur Schau stellt. Wenngleich nicht gerade praktisch im Bus am Morgen …

Die spektakulärsten Modelle der aktuellen Herbstkollektion stammen aus der Modenschau von Dior. Die ehemalige künstlerische Leiterin Maria Grazia Chiuri wollte ihren Vorgängern – insbesondere Gianfranco Ferré – als auch dem historischen Roman «Orlando» von Virginia Woolf Hommage zollen. Wusste sie, dass diese Dior-Modenschau die letzte in Paris unter ihrer Ägide sein würde? Auf jeden Fall gleicht ihre prunkvolle Inszenierung einem stilistisch-philosophischen Testament, in dem es um die Fluidität der Geschlechter, um sentimentale und literarische Tiefe und um das historische Erbe geht, das es anzunehmen und neu zu interpretieren gilt.

Die Halskrause also: Ursprünglich tauchte in der Renaissance ein kleiner weisser Kragen auf, der frech aus den Miedern hervorschaute und einen Blick auf die Unterwäsche gewährte. Das leicht frivole Accessoire hatte ursprünglich einen praktischen Zweck, da es von der Kleidung abgenommen und regelmässig gewaschen werden konnte. Die Idee soll übrigens von Reisenden aus Indien oder Sri Lanka mitgebracht worden sein, wo die Männer ihre Haare mit Öl einschmierten. Also nutzten sie mit Reiswasser gestärkte Musselinkragen, um ihre Jacken zu schützen. Schon in den 1560er-Jahren gewann dieses kleine Stück Stoff sowohl bei Männern als auch bei Frauen zunehmend an Bedeutung und verbreitete sich von den Niederlanden nach England und von dort ins restliche Europa. Um 1575 wurden die Falten,

die teilweise in zwei Reihen übereinander angeordnet waren, immer grösser und zusätzlich vertikal verstärkt. Zu diesem Zeitpunkt war das Bild der Erdbeere, deren kleiner Kopf aus der Blütenkrone herausragt, längst überholt. Die Spötter sprachen eher von Wagenrädern oder erinnerten an den Kopf Johannes des Täufers, den Salome in der Bibel Herodes auf einem Tablett präsentiert.

Der gefaltete Kragen war zu einem Symbol für den sozialen Status geworden. Königin Elisabeth I. (wir sind wieder im Roman «Orlando») war berühmt für die Extravaganz ihrer Spitzen, die sie mit raffinierten Prägetechniken stärken und plissieren liess. Auch Katharina von Medici posierte vor Malern mit immer üppigeren Kragen. Stickereien, Borten, Bänder, Goldfäden, Perlenverzierungen: Nichts war zu aufwendig, um den eigenen Rang zu demonstrieren. «Man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen sich sehr bedeckt kleideten», betont Elizabeth Fischer, Associate Professorin für Modegeschichte an der HEAD, der Hochschule für Kunst und Design in Genf. «Der Kopf und die Hände waren die einzigen sichtbaren Körperteile, daher galt es, sie besonders hervorzuheben. Sie gewissermassen zu umrahmen.» Die Rüschen an den Ärmeln folgen dem gleichen Prinzip. Ganz zu schweigen davon, dass diese weissen Kränze auf den überwiegend schwarzen Kleidern den notwendigen Lichtakzent für einen vorteilhaften Teint setzten. «Fast wie ein Heiligenschein!», sagt Fischer schmunzelnd.

Natürlich verlor diese köstlich absurde Verrücktheit im Laufe des 17. Jahrhunderts an Kraft, genau wie ein Soufflé. Das Accessoire wurde mit seinen Metall- und Kartonkonstruktionen, die für die horizontale Lage sorgten, zunehmend sperrig. So entstanden Versionen, die unter dem Kinn offen waren und fächerförmig im Nacken angeordnet waren, was zumindest das Essen ohne allzu grosse Verrenkungen ermöglichte. Die Angelegenheit wurde auch durch eine Vielzahl von Prunkgesetzen kompliziert, welche die zulässigen Masse und die Ausführung je nach Adelstand festlegten. Es kam beispielsweise nicht infrage, dass ein Marquis die Privilegien eines Herzogs genoss. «Diese Gesetze dienten auch dem Handelsprotektionismus, der die Einfuhr bestimmter Materialien beschränkte», erklärt Fischer. Die Rivalitäten in Bezug auf Schönheit und sozialen Status verlagerten sich daher auf andere Bereiche der Kleidung. So wurden die Kleider immer farbenfroher.

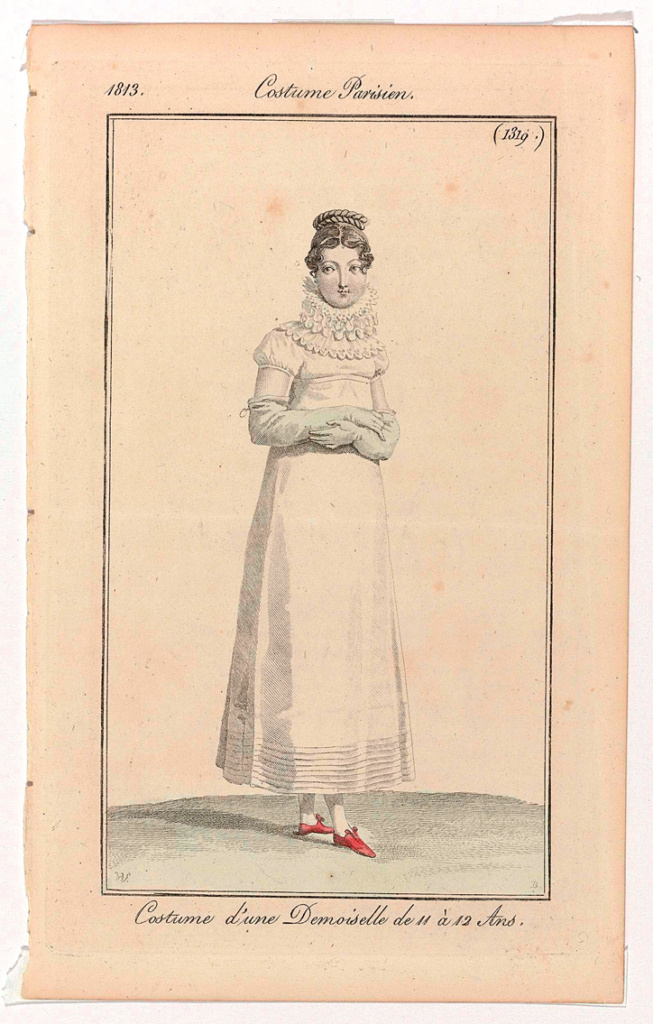

Inspiration für die Couture

Doch damit war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die «Fraise» tauchte hier und da wieder auf, manchmal als dezentere Halskrause, gelegentlich als entfernt verwandtes Rüschenelement, wie beispielsweise die Spitzenrüschen im 19. Jahrhundert. Im Ersten Kaiserreich (1804 – 1815) feierte der kleine Plisseekragen ein zaghaftes Comeback, zweifellos durch historisch inspirierte Porträts: Die Adligen liessen sich nostalgisch in historischen Gewändern darstellen. Das Modell fand langsam Eingang in die zeitgenössische Kleidung. Kaiserin Joséphine trug dazu bei, diese Mode am Hof sowohl bei Frauen als auch bei Männern populär zu machen.

Auch im 20. Jahrhundert erlebten die extravaganten Falten am Hals eine Blütezeit. Die spektakulären Volants waren eine grosse Inspiration für die Couture, wie die Silhouetten aus den 1930er- Jahren von Jeanne Lanvin oder Elsa Schiaparelli zeigen. Später, zu Beginn der 1970er-Jahre, griffen Popkünstler und ihre Fanclubs in der Carnaby Street in London ebenfalls auf diese romantische Garderobe zurück, um sich vom vorherrschenden Konformismus abzuheben. Ringo Starr, der frechste der Beatles, trug vielleicht keine Halskrause im eigentlichen Sinne, aber man sah ihn oft mit wallenden Rüschen um den Hals. «In der Zwischenzeit hatte die Halskrause eine sehr feminine Konnotation erhalten, und diese freiheitsliebenden Jahre markierten die ersten Anleihen der Männermode in der Garderobe der Frauen», betont Modeexpertin Fischer.

Welche Inspiration kann der gestärkte Kragen aus der Renaissance heute noch bieten, abgesehen von einigen extravaganten Auftritten auf den Laufstegen? Clémentine Lejeune, 23, hat gerade ihren Master an der HEAD abgeschlossen und bereitet ihre Abschlussshow für November vor. Ihre Leidenschaft: historisches Weiss, die Palette von Unterkleidern, den Vorläufern unserer Dessous. Hemden, Unterhosen, Manschetten und eine ganze Reihe von abnehmbaren Kragen. «Sie repräsentieren wertvolles handwerkliches Können, das es zu bewahren gilt», erklärt sie. Vor allem Kragen bringen das Gesicht so sehr zum Strahlen, dass sie die gesamte Silhouette verändern. «Ich stelle mir eine Auswahl an kunstvoll gearbeiteten Kragen vor, die man über neutralere Oberteile tragen kann», erklärt sie. «Kleine, wunderschön gearbeitete Stücke, die man sich wie kleine Schätze gönnt.» Na, wie wäre es? Ein zarter Kragen, um den Hals im Herbst zu schmücken? Als Plädoyer für ein Handwerk, das wiederentdeckt werden will.