L'architecte du paysage belge Bas Smets invente d'ambitieuses oasis urbaines, capables même d'influencer le climat. La poésie en plus.

Sur la scène internationale, on ne compte plus les starchitectes qui marquent de leur grand nom le panorama urbain. On connaît moins les bâtisseurs qui œuvrent au pied de ces monuments. On a tort. Plus que jamais, dans nos villes qui surchauffent en été, un rôle clé s’impose: celui de la végétation. Dans ce secteur, il ne s’agit pas – plus! – de planter trois bégonias et un peuplier en pot pour faire joli, mais de créer des îlots qui fonctionnent comme autant de havres sensuels, d’aires de repos. Il faut retenir ce nom: Bas Smets. L’architecte du paysage belge est un de ces penseurs qui osent imaginer la ville autrement. Il ne dispose pas d’une baguette magique pour commander la pluie et diriger les nuages, mais il développe une vraie science de l’arborisation qui permet de créer des microclimats à même de changer radicalement la manière de vivre au quotidien.

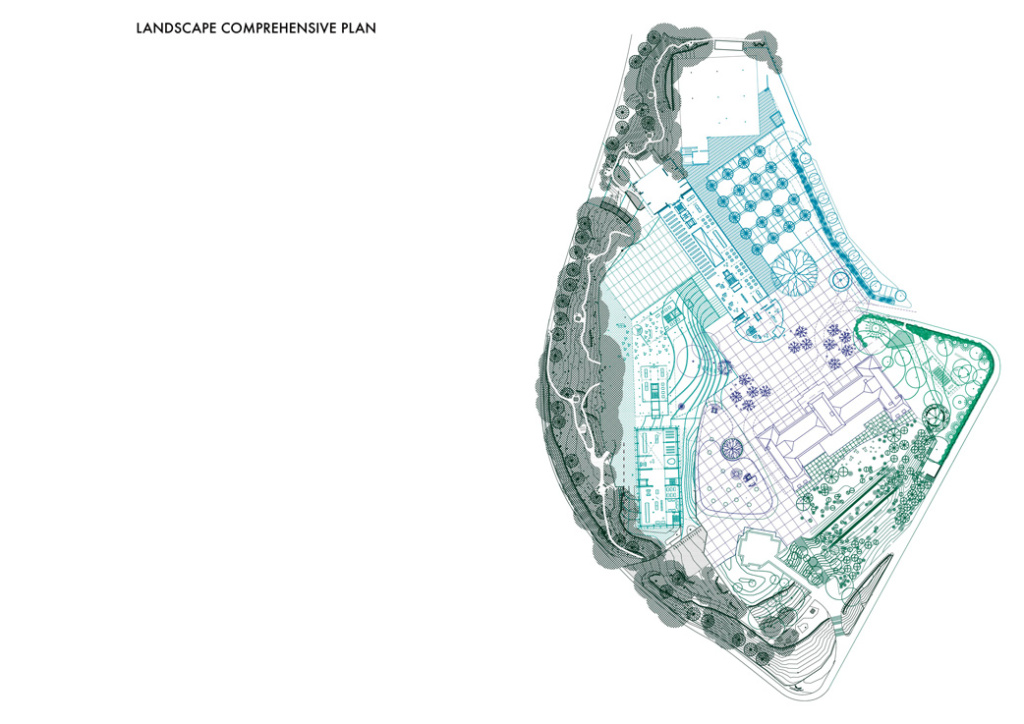

Prenez la ville d’Arles, sa plus ambitieuse réalisation à ce jour. Les habitués des Rencontres de la photographie, ce fantastique festival annuel (du 3 juillet au 24 septembre 2023), avaient pris l’habitude de souffrir pour accéder aux halles d’exposition, dans les anciennes usines ferroviaires: il fallait partir tôt, s’équiper d’eau et de courage pour franchir les vastes surfaces de béton brûlant. Ces dernières années, la Fondation Luma, créée et financée par la richissime mécène et connaisseuse d’art suisse Maja Hoffmann, a rénové les bâtiments et fait construire une tour spectaculaire par l’architecte Frank Gehry. Mais elle a aussi – surtout? – confié l’aménagement paysager des 4 hectares du site à Bas Smets. Celui-ci a réussi, entre 2018 et 2021, à y créer un univers de vie et de verdure, où les passants viennent… se rafraîchir. Un projet pilote, qui a permis d’expérimenter une myriade de nouvelles techniques pour enraciner le vert en ville. Le résultat est aussi efficace qu’artistique, avec de doux vallonnements et de mouvants camaïeux dans les herbes hautes.

Le même Bas Smets, 48 ans, a aussi remporté le concours des abords de Notre-Dame de Paris, un chantier qui devrait commencer l’an prochain et accompagner la résurrection de la cathédrale, après l’incendie bouleversant d’avril 2019. Ce futur paysage urbain est appelé, lui aussi, à devenir une référence dans la manière d’envisager l’espace public, tant il attire de visiteurs du monde entier. «On m’appelle Bas Smets de Notre-Dame», s’amuse l’architecte, dont le projet est devenu viral.

De son studio – une vingtaine de collaborateurs, plus de 50 projets réalisés dans une douzaine de pays – Bas Smets domine toute la ville de Bruxelles. Au 10e étage, dans ce quartier de Madou très minéral, où brillent les fenêtres des immeubles et les phares de voitures, on voit bien à quel point les frondaisons seraient bienvenues… Rencontre avec un intellectuel passionné, persuadé que le changement reste possible.

Que de grues sous vos fenêtres! Bruxelles se reconstruit?

La ville et la région sont en train de repenser l’espace public – avec peut-être un peu de retard, sur ce qui a été fait en Espagne, en France ou en Hollande, ou même en Flandre. On réaménage les parcs, les places urbaines et aussi ce centre-ville étouffé par l’infrastructure de la petite ceinture, qui a été conçue dans les années 1970. La question se pose: que faire de ce tunnel qui traverse le centre-ville? Que faire de tout ce trafic? Bruxelles n’a pas d’identité très forte, comme par exemple Paris. Cela en fait un bon laboratoire, avec beaucoup de liberté, pour repenser la façon de vivre en ville.

Votre bureau participe-t-il à cette réflexion?

Nous travaillons sur les coteaux, cette pente entre la ville haute où nous nous trouvons et la ville basse, avec la cathédrale, l’hôtel de ville. Nous essayons d’appréhender la ville du point de vue de sa géomorphologie, de sa topographie. Le tunnel a été inséré entre la gare du Nord et la gare de Midi. On postule que ce tunnel trois kilomètres peut être imaginé comme une sorte de rocher enterré, utilisable pour stocker les eaux de pluie qui ruissellent depuis la ville haute vers la Ville-Basse. Cela limiterait évidemment les inondations en aval, mais permettrait surtout de charger la nappe phréatique en amont. La ville est ainsi perçue comme un écosystème qui peut produire son propre microclimat.

Microclimat: voilà le mot d’ordre de toute votre réflexion sur le paysage en ville…

Il faut comprendre la ville comme une sorte de nouvelle nature, qu’on explore pour essayer de la comprendre et saisir les opportunités de chaque lieu, pour y amener de la végétation et de la vie. Du coup, il faut creuser pour voir ce qu’on trouve, entre métro, canalisation, infrastructure…Où peut-on récupérer de la terre, de l’eau de pluie… Il s’agit alors d’improviser et de créer presque une contre-forme par rapport à ce milieu urbain, artificiel, produit par l’homme. Je dis trois fois la même chose, mais c’est à dessein: nos villes sont des créations que l’on peut aimer ou non, mais le fait demeure qu’elles manquent de vie et de résilience par rapport au changement climatique qu’elles ont contribué à créer. Et du coup, en repensant la ville comme un écosystème, comme un milieu écologique qui produit un microclimat, on fait deux choses à la fois : on réduit la cause du changement climatique et on produit des solutions qui luttent contre.

Vous avez participé, en début d’année, en Suisse, en Engadine, à un symposium interdisciplinaire sur le thème de l’espoir. Y avez-vous puisé des sources d’espérance?

Ce qui était très inspirant – et qui, oui, peut-être donne de l’espoir – c’est que ce genre de conférence mélange tous les savoirs-faire. Une musicienne comme Aïsha Devi y dialogue avec un artiste comme Wei Wei et l’ancien Président allemand Joachim Gauck ou Hans Ulrich Obrist, le directeur artistique des Serpentine Galleries à Londres. C’est passionnant de voir que, quand on combine les idées, que l’on crée une sorte d’intelligence collective, on peut trouver de nouvelles solutions. On sent que la crise actuelle engendre une ouverture. J’espère que ce sentimnet d’urgence va nous permettre d’expérimenter davantage. Avec, bizarrement peut-être, un peu plus de légèreté aussi.

Qu’entendez-vous par là?

Il faudrait pouvoir aller plus vite et expérimenter des interventions peut-être plus réversibles. J’en reviens à l’idée d’espoir: si chaque ville le fait en même temps, on peut espérer un changement planétaire.. Je pense que dans les villes il y a un gain énorme à trouver en termes de qualité de vie. Parce que c’est vraiment très bétonné et imperméable, ce qui crée une multitude de problèmes. Mais on peut renverser cela.

Vraiment?

On voit que le climat évolue dans le sens de davantage de pluie en moins de temps. L’été est trop sec et quand la pluie arrive, elle part trop vite, sans être absorbée. Du coup, la nappe phréatique descend, les arbres n’ont pas accès à l’eau et on crée des problèmes d’inondations. Si on repense la ville comme un bol pour récupérer l’eau – avec l’étanchéité des toits, la voirie, les places – on peut la diriger vers la terre, vers des zones capables de l’absorber et, par le truchement des arbres, la remettre dans l’atmosphère. Cela vaudrait mieux que de tout déverser à l’égout, non ?

Votre secteur d’activité a longtemps été perçu comme décoratif, avec des arbres et des fleurs pour faire joli. Quand a-t-on pris conscience de l’importance de votre métier ?

Ma question à moi, c’est: à quand remonte cette idée du paysage comme une décoration? Il me semble que c’est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il y a eu un tel besoin de logements que le souci de l’aménagement autour des maisons est passé au second plan. Or historiquement, des urbanistes et paysagistes comme Nicolas Forestier à la fin du XIXème siècle, ou même André Lenôtre au XVIIème siècle, organisaient le territoire, décidaient du plan général dans lequel s’inscrivaient ensuite les ponts, les infrastructures. Ce n’est que récemment que le paysagiste s’est retrouvé dans un rôle un peu ingrat, un peu anecdotique, où il est question de la jolie couleur d’une fleur ou de la forme d’une feuille. Inutile de préciser que cette direction de m’a jamais intéressé.

Aujourd’hui, vous influencez le climat…

Contrairement aux architectes, nous ne sommes pas là pour créer un objet. Nous sommes toujours dans la transformation de l’existant. Et pour cela il faut le comprendre en profondeur, saisir la logique naturelle et la transposer dans le milieu artificiel à créer. Il faut identifier les possibilités de transformation. Et cette transformation va continuer à se modifier par les forces de la nature. Notre travail n’est jamais fini. Cela rend à la fois humble… et ambitieux, parce que l’on sait que le lieu va vivre longtemps! En architecture, le meilleur moment de l’édifice est à la réception de l’œuvre, ensuite il ne peut que se dégrader. Dans le parc, c’est l’inverse: quand on range nos outils, l’endroit est à son pire moment. Chaque année qui passe ira vers un mieux: la végétation aura pris ses aises, la vie se sera réinstallée.

Quel lien entre l’architecture du bâti et celle du paysage?

Souvent, les deux disciplines sont vues comme des sœurs. Mais je suis d’avis que les racines du paysage sont davantage liées à l’art, à la peinture, qu’à l’architecture. Un bâtiment répond à un besoin d’usage. Pas un parc… Je me réfère ainsi au philosophe Alain Roger, qui disait que le pays est le degré zéro de l’existant et qu’il devient paysage par un acte culturel ou artistique. Quand Van Gogh peint la couleur de Arles, il nous révèle cette intensité unique de la lumière. Nous n’en prenons conscience que grâce à la peinture. Quand Turner peint la brume au-dessus de la Tamise, il montre un effet météorologique – récent à ce moment-là et probablement lié à la pollution – que ses contemporains ne voyaient sans doute pas aussi clairement. Nous ambitionnons le même effet révélateur en créant un parc. En créant un paysage, il l faut toujours suivre la logique de la nature, ne pas essayer de la contrer. J’aime appeler cela la vocation d’un lieu.

C’est ainsi que vous avez raisonné face à ce défi qu’a été le grand parc Luma, au centre d’Arles ?

Pour dire les choses rapidement, nous avons acclimaté 80’000 plantes sur une dalle en béton. Maja Hoffmann, de la Fondation Luma, voulait un parc luxuriant sur un terrain dont le climat était officiellement définissable comme semi-désertique. La première fois qu’elle m’en a parlé, je me suis dit : « Wouahhhh… Ici ? Vraiment ? » Mais au final ce projet a marqué un vrai changement de paradigme, une vraie étape dans notre compréhension intime de ce qu’il est possible de faire avec les plantes. Nous avons oublié toute velléité de dessins et de formes, pour se concentrer sur cette seule question: que ferait fait la nature si on lui faisait confiance? Nous avons replacé cet espace dans son assise géologique: le mistral qui arrive du Nord, des glaciers suisses, en suivant le couloir du Rhône, amène des sédiments. Nous avons étudié le schéma de cette sédimentation et nous avons dessiné le profil d’une colline qui serait forcément apparue là, dans 100 ans, 200 ans ou 300 ans, si on avait laissé faire les forces en présence. Nous avons amené de la terre et planté des espèces qui seraient venues là seules. Imaginez: en gros, nous avons planté 200 ans de succession écologique sur cette colline. Quand on gravit la colline, comme il y a davantage de terre, on avance dans le futur. Deux mètres de terre représentent 200 ans de colonisation végétale spontanée. Cette relation espace-temps est passionnante.

Un travail vraiment scientifique…

Oui, ce paysage hybride suit des logiques très précises. Mais c’est un peu de la science-fiction : les lois sont claires, mais elles sont fictives, car basées sur l’hypothèse du vent. Après il faut naturellement prendre en compte l’orientation du soleil, la proximité de l’eau, pour positionner les plantes – 140 espèces ! Le processus est complexe !

L’eau justement! D’où vient la partie étang et marécage, alors que le sol était une dalle en béton ?

Nous avons aussi imaginé que le vent, en tournant, aurait fini par creuser un dépression… Celle-ci est devenue un étang, alimenté par un canal d’irrigation qui passe non loin et véhicule vers le Rhône l’eau non utilisés par les agriculteurs. Ce canal a été créé au XVIᵉ siècle par un comte de Craponne – qui a fait faillite mais qui était visionnaire – et elle sert à irriguer la Crau, avec de l’eau prise dans la Durance. Sur place, nous avons des bassins de filtration qui assurent une eau très claire, presque potable. Le trop-plein, stocké dans une citerne et par les pompes, irrigue les 80 000 plantes. Chaque goutte d’eau qui tombe sur le site, chaque goutte d’eau pompée dans l’étang ne peut quitter le site que par évaporation ou évapotranspiration. Par le lac ou par les feuilles. C’est ça qui produit le microclimat. Du coup, la température ressentie est passée de 45-50 degrés à 20 degrés. Nous avons créé une machine à micro-climat, tout à fait naturelle.

Et il n’y a pas que les mamans avec leurs bébés qui fréquentent les lieux…

J’avais espéré l’arrivée de nouvelles espèces d’oiseaux, mais je n’ai pas imaginé que cela se passerait si rapidement. Les crapauds sont venus, les vers-de-terre en grands nombre et, dès le début, quantité d’oiseaux. D’abord les oiseaux de ville, mais là, le centre scientifique Hoffmann, très actif en dans la région, a effectué un comptage sur ces anciennes friches industrielles. Ils ont recensé 36 espèces au bout d’un an. On fonction de leurs observations, nous avons installé des nichoirs, et nous espérons que toujours davantage de migrateurs vont prendre leurs aises dans ce centre-ville.

La métamorphose très spectaculaire!

Il faut dire que le maître d’ouvrage, Maja Hoffmann, était vraiment inhabituel et a permis un ambitieux travail d’expérimentation. Elle a l’habitude de produire des œuvres d’art et elle m’a poussé à aller jusqu’au bout de la démarche, de l’invention. Cet engagement exceptionnel a permis de poser les bases d’une toute nouvelle approche, de créer un précédent. L’expérience ainsi acquise se transpose ensuite sur tous les projets que nous menons. Elle nous pousse à aller plus loin.

Justement ! Votre autre grand projet: le parvis de Notre-Dame de Paris. Comment s’articule-t-il avec cette expérience?

Ce projet est tout sauf anodin! Quand on relit Victor Hugo, on réalise à quel point la Cité est le berceau de Paris. C’est de cette île que la ville est née. On retrouve, autour de la cathédrale, toute la typologie de Paris: un parvis, une rue plantée, les berges de la Seine, les squares… Comme une miniature de cette ville très homogène. Nous aimerions que les touristes – mais aussi les Parisiens ! – puissent ressentir, presque physiquement, ces éléments dans ce lieu invraisemblablement joli et à l’échelle humaine. L’arborisation va offrir un confort climatique, les protéger du vent ou du soleil selon les saisons et les inciter à faire le tour de l’édifice, à l’appréhender dans son entièreté plutôt que de se contenter, comme actuellement, de la seule façade occidentale.

Et vous parlez du parvis comme d’une clairière…

En plantant des arbres le long des berges et dans les rues adjacentes, le parvis devient une clairière et il est très important pour moi de le voir comme une figure paysagère, avant de le voir comme une figure urbaine. La clairière s’adresse à la cathédrale, qu’on désigne aussi parfois comme une forêt de pierres. Une théorie dit que la cathédrale imite la forêt, pour attirer tant les païens que les croyants. Vrai ou faux ? Je ne le sais pas, mais je trouve cette relation intéressante et je suis certain que le passant va ressentir qu’il s’y passe une sorte de dialogue. Quant au parvis-même, ces 4000 mètres carrés sans obstacle, nous nous sommes interrogés sur la manière d’y créer un climat, sans pouvoir rien y planter, puisqu’il recouvre la crypte en dessous. Nous avons cherché des manières de refroidir l’espace minéral et sommes, très spontanément, tombé sur l’eau. J’ai eu l’idée de détourner un geste très habituel à Paris, celui du nettoyage des rues par le réseau d’eau non potable : une lame d’eau pourra être déclenchée selon les besoins, avec l’eau de pluie récupérée. Outre sa fonction rafraîchissante, cette fine couche va aussi créer une effet miroir, avec des reflets dont je suis certain que le public va essayer de les photographier. Et les enfants vont vouloir y jouer comme à la plage. Nous sommes en plein développement pour déterminer la vitesse de l’eau, l’épaisseur de la lame qui ne doit pas dépasser 5 mm, pour que l’on ne s’y mouille que les semelles des chaussures. Cela m’a fait rire: le responsable du nettoyage me demandait l’autre jour comment il faudrait qu’il s’y prenne pour nettoyer la place… Je lui ai répondu que justement, il n’aurait plus rien à faire. Juste enclencher le mécanisme!

Une lame d’eau va y faire miroir… Parfait pour Instagram!

Et à symboliques multiples! Le responsable d’un diocèse m’a fait remarquer qu’en fait je proposais au gens de marcher sur l’eau… Je n’y avais même pas pensé, mais l’allusion biblique est pertinente. Chacun peut y trouver sa parabole personnelle : pensez seulement à cette eau si présente, comme source de vie, auprès de cette cathédrale qui a brûlé. Si cela n’est pas symboliquement chargé!

Et vos projets en Suisse? Une de vos interventions concerne le bâtiment de la Radio Suisse Romande en construction actuellement sur le campus de l’EFFL… Il y a du boulot, là-bas, pour réintroduire l’idée de paysage ! Tout est si minéral !

Nous avons naturellement visité le campus et effectivement, la conception s’est concentrée sur les objets exceptionnels, signés par de grands architectes, mais sans réflexion sur leur intégration dans le paysage. C’est d’autant plus regrettable que le lac, tout proche, offre des perspectives vraiment intéressantes. Mais nous n’avons été mandatés que pour le bâtiment de la RTS, conçu par le bureau d’architecture de Kersten Geers David Van Severen, qui laisse très peu de place au sol. Nous allons créer une sorte de topographie horizontale, comme je l’appelle, entre le hall d’entrée et l’espace logistique où arrivent les camions des émissions de la RTS. La sensation de dénivelé sera rendue par une progression de différents types de béton, allant du granulats plutôt rugueux évocateur de la montagne, au plus lisse, plus précieux, qui évoque le lac et qui mène aux studios. Les gens vont marcher sur des minéralités différentes, ressentir de la semelle une évolution du paysage. Mais c’est un tout petit projet, qui ne prétend pas à grand chose, sinon proposer une expérience différente au sol.

Serait-il même possible de renaturiser un espace aussi construit de le campus?

C’est drôle, nous sommes en train de faire un projet sur un terrain analogue, presque en Suisse, puisqu’il s’agit du Campus Vitra, à Weil-am-Rhein. Là aussi, des objets architecturaux incroyables ont été construits. De Tadao Ando à Frank Ghery, De Meuron, à Zaha Hadid, presque tous les lauréats du prix Prizker sont représentés. Or personne n’a pensé à leur intégration dans le paysage. C’est peut-être normal: Vitra est une entreprise de meubles, axée sur les objets… Mais ces immeubles fabuleux de retrouvent aujourd’hui posés-là, sur une surface sans aucun intérêt, un parking géant. Mon bureau a été mandaté pour rendre le site plus accueillant pour les visiteurs et offrir une expérience sensorielle plus intéressante. Nous allons examiner comment réduire l’infrastructure nécessaire pour la machine Vitra et produire une forêt. Déminéraliser autant que possible et planter des arbres climatiques, ainsi que des variétés à croissance rapide. Là aussi, nous allons récolter l’eau sur les toits à disposition pour abreuver toute cette zone et abaisser la température. Nous sommes dans un démarche au-delà de la forme, nous ne pensons qu’en utilitaire.

Mais vous n’allez tout de même pas couper la vue sur les ces bâtiments extraordinaires ?

Non! On va les encadrer. On va tailler dans cette masse végétale – qui n’est pas sacrée non plus, puisque nous l’avons plantée nous-mêmes. Selon les angles de vue, le promeneur pourra admirer les bâtiments un à un, en marchant à l’ombre, le long d’une sorte de parcours de découverte. L’idée est aussi que ce campus devienne une sorte d’écologie autonome, un lieu d’expérimentation, dans l’idée de préparer le futur et gagner en souplesse d’adaptation.

Et à Genève? Le site de la Croix-Rouge internationale?

Le site est extrêmement hétéroclite, avec une multitude de bâtiments ajoutés au fur et à mesure, du provisoire qui est devenu permanent. Nous proposons d’unifier le tout en un seul espace paysagé, qui englobe une colline, une bordure boisée, une sorte de clairière… tous les éléments d’une grande cité jardin sont là, mais il faut les renforcer pour les rendre perceptibles. J’ai proposé que l’on supprime le rez-de chaussée d’un des bâtiments, pour les remplacer par des colonnes et relier les diverses zones entre elles, dans une mise en valeur de ce beau site.

Vous avez étudié à Genève, vous connaissez bien la Suisse. Quel est votre regard sur la manière dont la Suisse gère son paysage?

Je suis toujours en quête d’un peu de dénivelé et le moindre terril me paraît une bénédiction pour organiser l’espace. Alors évidemment, la Suisse, c’est autre chose. J’ai pris le train entre Zurich et l’Engadine, en début d’année et j’étais fasciné. Il y a cette rigueur, cette force de la montagne… mais pas seulement. La topographie organise le pays, selon une sorte de logique de vie. On réalise ainsi que le paysage n’est pas seulement quelque chose qu’on regarde, mais c’est quelque chose qu’on vit: on parle du bassin lémanique, du jura, du plateau suisse… Cela trahit une relation très forte au paysage. Le savoir-faire de l’ingénierie suisse est exceptionnel : les ponts – suspendus ou sur piliers -, les tunnels représentent autant de sublimations du paysage. On sent le respect et l’émerveillement et d’ailleurs vos écoles – Mendrisio, l’ETH de Zurich ou l’EFLF – incarnent cette conscience et cette bien-facture.

Êtes-vous comme un militant du climat?

J’essaie de me concentrer sur une approche scientifique. Ma grande source d’inspiration reste le travail d’Alexander von Humbold, dans la première moitié du XIXème siècle. On peut considérer cet explorateur et naturaliste allemand comme le précurseur de la pensée écologique. Les cartographies qu’ils dessinait permettent vraiment de comprendre le fonctionnement d’un microcosme. Il faut livre le livre merveilleux qu’Andrea Wulf a consacré à sa vie, L’Invention de la Nature (aux Ed. Noir sur Blanc) – quel beau titre ! Alors, davantage comme militant: il s’agit d’inventer le paysage de demain.

Est-ce qu’il reste une dimension de jeu, de folie, dans les univers végétaux que vous créez? A l’image, par exemple, de ces serres excentriques du XIXème qui tout à coup ambitionnaient de cultiver des oranges au cœur de l’Angleterre. Il y avait là une sorte de folie des grandeurs…

Plus que de folie, je préfère parler d’expérience. À Arles, par exemple, nous avons créé quelques petits vallons un peu cachés et j’aime à imaginer que des enfants s’émerveillent en découvrant une petite clairière entourée des arbres. Nous cherchons à inciter les gens à vivre le paysage à leur manière, non pas de manière cérébrale mais corporelle. À s’en imprégner émotionnellement. La lame d’eau devant Notre-Dame peut se comparer à l’illumination de la Tour Eiffel. Tout à coup, il se passe quelque chose qui produit une sensation qui s’imprègne dans le souvenir. Cela peut être une odeur, une lumière filtrée…

Comment voyez-vous l’avenir du jardin individuel ? Lui qui reste encore une aspiration pour beaucoup ?

Il y a un mouvement, en Flandre, qui s’appelle Maai mei niet – C’est un jeu de mot en néerlandais, que l’on peut traduite par « En mai, tonte à l’arrêt». L’idée est de demander aux propriétaires de jardins privés de ne pas couper l’herbe en mai, au moment de pollinisation. De plus en plus de gens jouent le jeu et ces jardins privés exercent un vrai levier sur la nature et la biodiversité, surtout en Flandes, une région tellement construite! Il y a encore tellement de pelouses qui sont coupées, arrosées, nettoyées… Et ces haies de thuyas, quelle absurdité ! Il y a quelques années, j’ai écrit un article pour dire qu’il devrait être interdit de toucher au tiers de chaque pelouse privée. Cela aurait déjà un effet considérable. J’ai eu énormément de réactions, de gens qui trouvaient incroyable la vitesse à laquelle la vie reprenait dans ces espaces laissés sauvages.

Mais il est difficile d’inciter les gens à renoncer à leur jardin propre en ordre, bien maîtrisé…

Il y a aussi une théorie qui dit que la raison pour laquelle nous sommes si obsédés par la pelouse parfaite est que cette surface nous rappelle la savane. Dans la savane, nos ancêtres avaient une vue panoramique sur les animaux dangereux et s’y sentaient beaucoup plus en sécurité que dans la forêt. Il est intéressant de comprendre tout ce qui s’est inscrit dans notre ADN depuis des milliers d’années. Ce que l’on prend pour une vision esthétique nous ramène à un instinct de survie. Une fois que l’on a compris les racines de cette fascination pour la pelouse uniforme, peut-être change-t-on notre regard. Et se donne-t-on l’autorisation d’expérimenter, de ne plus avoir peur de passer pour un mauvais citoyen si on laisse son jardin en faire à sa guise.

C’est clairement une évolution qu’il faut accompagner de beaucoup d’explications…

Effectivement! Il faut accepter que certains lieux sont dédiés à l’usage de l’homme, mais que d’autres répondent à d’autres usages. Nous sommes de plus en plus nombreux sur une planète qui est toujours de même taille et c’est notre devoir de ne pas tout prendre pour nous et d’imaginer des espaces dévolus aux autres organismes vivants.

J’imagine que vous ne vivez pas dans une maison individuelle au milieu d’un jardin ?

Non, j’habite en appartement, à proximité d’un parc public. Notre fille de trois ans y joue avec d’autres enfants. Cela me paraît tellement étrange de garder un jardin rien que pour soi… Et, personnellement, je préfère me balader dans une forêt que de couper la pelouse d’un jardin.

Un paysage qui vous est cher?

Mes parents habitent à Tervuren et c’est là que j’ai grandi, à côté d’un arboretum géographique planté par le roi Léopold II. Il avait amené une multitude de végétaux du Nouveau Monde et il a recréé des forêts : on entre par l’Alaska, on continue par le Canada, les États-Unis, puis on part sur le Chili… Il y a peut-être une vingtaine d’arbres par région, mais comme ils grandissent depuis 1880, ils créent un véritable univers, où l’odeur change, la lumière aussi… C’est un des plus beaux arboretums du monde. Je pense qu’il m’a fortement marqué. Et je continue à y aller souvent. C’est un paysage construit, mais très vivant, doté d’une charge émotionnelle.

Vous aimez surtout la nature construite par l’homme?

Non, bien-sûr! Dans chaque ville, je visite le jardin botanique, mais j’adore les grands paysages comme celui du parc de Yosemite, où l’on pénètre sac à dos. Cette expérience d’immersion est tellement importante… Il n’y a que la pierre, les arbres, l’eau et rien d’autre. Pas d’éclairage, pas de poubelle, pas de pas de bancs, rien que tout cela. L’été dernier, en famille, on a retrouvé ce sentiment à une autre échelle, dans les Dolomites. Il y a quelque chose de très fort, de très émouvant, dans cette sorte d’abstraction. Et puis, les Dolomites, pour moi, c’est la rigueur suisse avec le charme italien – et qu’on y mange bien !

Êtes-vous devenu un absolu connaisseur des plantes ?

Autant que je peux, mais je ne suis pas botaniste. Je fais appel à des spécialistes, pour disposer de la connaissance la plus pointue sur chaque pays, sur chaque domaine. Moi, je garde la fonction de chef d’orchestre et la capacité à prendre des décisions, les responsabilités, nourries de toutes ces discussions.

Vous enseignez aussi à Harvard ?

J’ai commencé cette année à animer un studio, que j’ai appelé Biospheric Urbanism. S’y retrouvent, le temps d’un semestre, des étudiants en architecture comme des étudiants en paysage, tous en programme master. Nous nous penchons sur une seule ville – l’île de Manhattan en ce moment – et je leur fais faire une cartographie de microclimats. Ils appréhendent la ville comme une séquence de microclimats, en lieu et place de la lecture habituelle du bâti ou de l’infrastructure. Non, vraiment les divers microclimats, avec les vents, l’ensoleillement, la pollution, le microclimat produit par les arbres, les risque d’inondation. Cela revient à faire une nouvelle carte de Manhattan, qui permet d’identifier les lieus qui, selon les étudiants, a le plus besoin de l’intervention. Je leur apprends à ne pas se borner à répondre à une demande, mais à proposer, un peu comme une équipe d’urgence. Dans une seconde étape, on va sur le terrain analyser ces lieux, comprendre ce monde construit et identifier les possibilités d’action. Que trouve-t-on en surface ? Et dans le sous-sol? Troisième étape : un projet, mais attention: un projet pragmatique! Je veux un plan pour demain, pas pour une utopie dans 50 ans. Car nous n’avons pas ces 50 ans. Je dis à mes étudiants : vous héritez d’un monde compliqué, ce n’est pas de votre faute mais c’est à vous de trouver des solutions. Si l’expérience continue, de ville en ville, l’idée est de créer une nouvelle intelligence, qui identifie les problème et les résoud. Encore une fois: il ne s’agit pas de créer une belle composition, ni un super beau parc. Je demande une résolution pour un problème écosystémique. Ces contraintes produisent ensuite un paysage urbain, ils le dictent: la page n’est jamais blanche.